グーグルがクラウドによる新たなゲーミング・プラットホーム「STADIA」を突如発表しました。本来、ゲーム機は皆さんご存知のとおり、CPUやGPU、ハードディスクの搭載されたハードウェアを使って、TVなどに写してプレイするわけですが、STADIAの場合はグラフィックの処理はサーバー上で行うのでゲーム機は必要とせず、スマホやタブレットで高画質で美麗なグラフィックを楽しめるというもの。

既にマイクロソフトがプロジェクトXクラウドという、XBOXの高品質なゲームをスマホや、タブレットでプレイ出来る新たなサービスを年内に立ち上げる事を明らかにしており、これに先立ってグーグルが先手を打って発表した格好です。

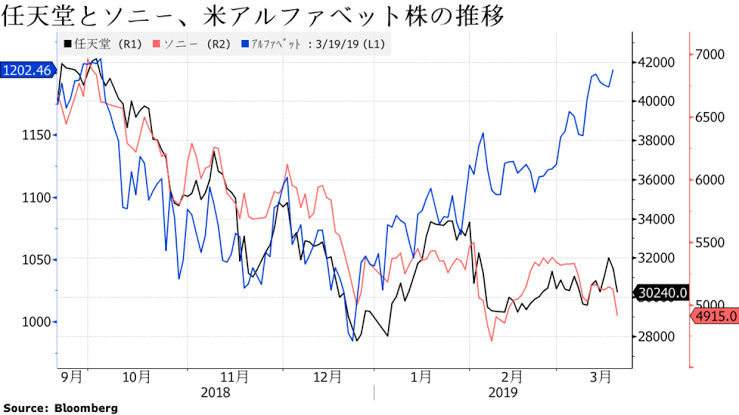

壇上では実際にアサシンクリード・オデッセイが高画質で美麗なグラフィックで動作しているデモプレイが披露され、様々なタイトルが対応をアナウンスしましたが、明らかに大きな動作遅延を起こしている場面もあり、まだ発展途上という印象を受けましたが、グーグルが遂にゲーム参入、しかもゲーム機いらずのシステム、そして巨大なシェアのアンドロイドと傘下のYOUTUBEを絡めての大きな可能性を感じられ、その反動でソニーや任天堂のゲーム機が売れなくなるのではないかと懸念が広がり、ソニーと任天堂の株価は4%を超える下落、一方アルファベット株は上昇と株価では明暗がハッキリと分かれました。

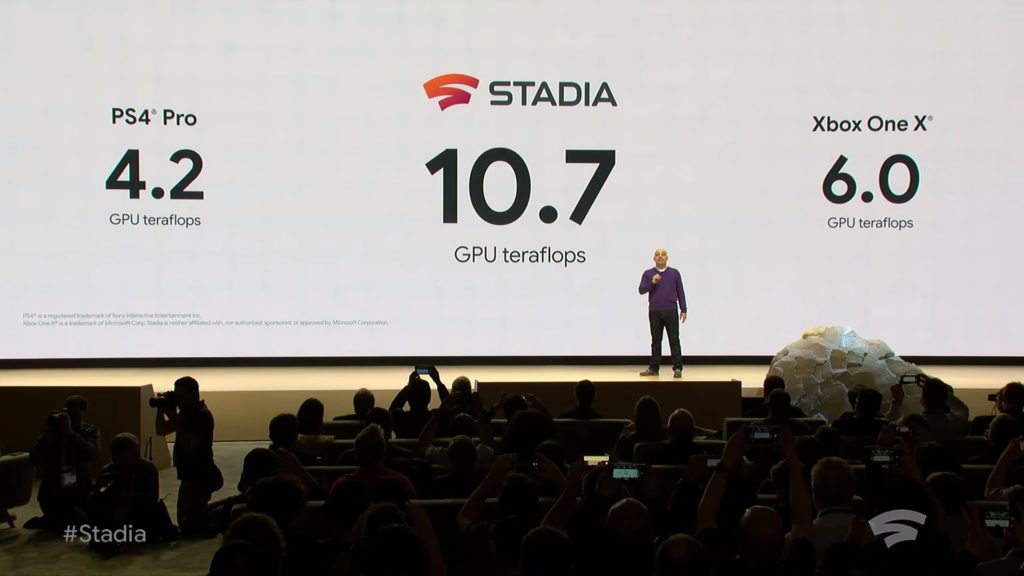

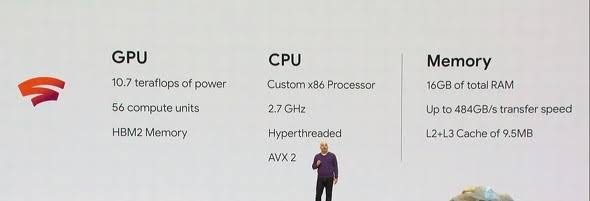

色々とインパクトを残したSTADIAですが、個人的に興味深かったのはグーグルが、Stadiaの為にAMDと共同開発したというサーバー上のハードウェアのスペックです。10.7テラフロップス、16GB RAM、メモリ帯域484GB/sという数値。現在のPS4Proでも4.2テラフロップスで9GB RAM、メモリ帯域218GB/s、Xbox One Xは6テラフロップス、12GB RAM、メモリ帯域326GB/sなので、グラフィック処理性能の指標にもなるGPU性能でも約2倍、処理性能に大きく寄与するメモリ帯域でも大きく上回る性能です。しかもハイエンドグラフィックスが4K/60fpsでも動作するとの事でした。実はこのスペック値が次世代XBOXやPS5の基準値、もしくは指標になるのではないかと感じました。

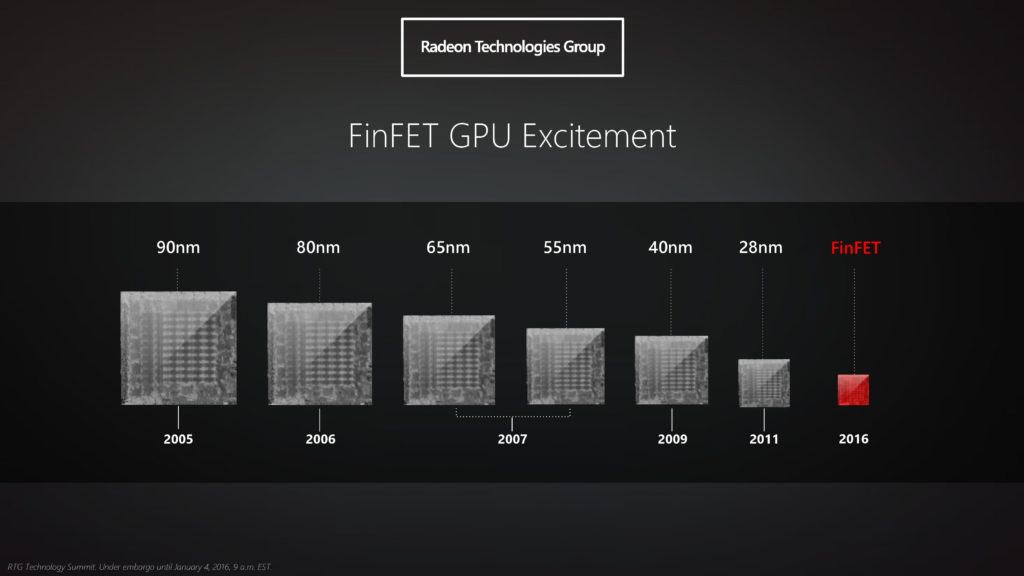

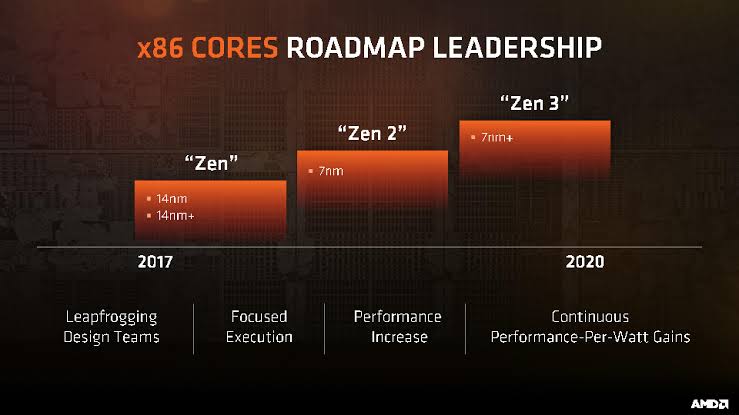

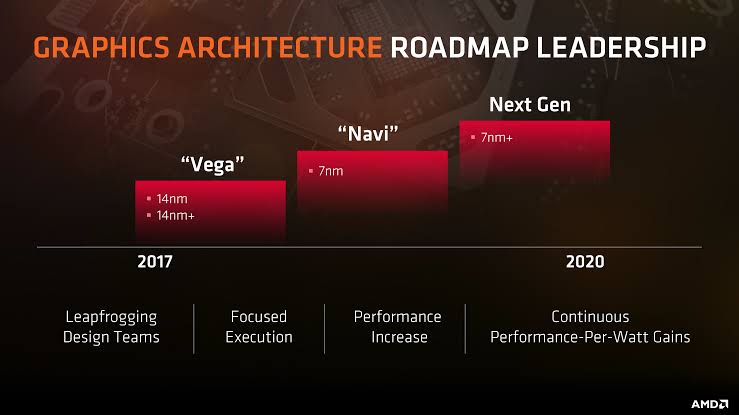

現行のPS4Pro、XboxOneXは、16nmプロセスで製造されたチップが搭載されていますが、次世代機では7nmプロセスのチップになるのは確実視されているので、単純に同じ面積のチップ上に余裕が出来るわけです。そこにより多くのGPUユニットやRAMが載せられるわけで、これが性能アップのある程度の目安になります。家庭用ゲーム機が発売からある程度の期間が経過すると、コンパクトでスリム化されたモデルが出る理由はチップが小さくなり、消費電力も小さくなり、比例してチップの発熱も減る事から、コンパクトに出来るという訳です。

この様に製造プロセスが小さくなればなるほど、同性能でも比例して小さくなります。

そういう事もあり、あくまで現行機とのチップサイズが同じという条件での単純換算で、PS5は8〜10テラフロップス、次世代XboxOneXには12テラフロップスの可能性が出て来ます。既にリーク情報も出始めていて、次世代XBOXには12テラフロップスのAMD NAVI世代GPU、現行のジャガーコアより大幅に高速になるZEN2 世代CPU、16GBのGDDR6が載るとも言われているので、このSTADIAのスペックから次世代ゲーム機の影がチラつくというわけです。

間違いなくこのSTADIAのスペックより上回るスペックで出てくるとみて良いのではないかと推測します。何故ならここまであからさまにスペックを比較され、発売が来年2020年末という事であれば、Stadiaを下回るスペックは出せないだろうし、そういう事はないだろうという事です。

ただし、STADIAの登場により、ハードウェアに依存した現在の様なゲーム機は、将来的に姿を消す可能性が出て来たという事です。クラウド処理は、当然ネット回線スピードに依存する事になる(グーグルの発表ではStadiaで4Kのゲームをする場合、25Mbpsの回線スピードが必要らしい)ので、ネットインフラが整備が向上しないと幅広い普及は期待出来ませんが、今年は5G元年と言われている事もあり、今後出てくるマイクロソフトのXクラウドの登場で、5G普及の加速、その先にはクラウド処理の流れが加速、最終的に専用ゲーム機の消滅の可能性もあるのかもしれません。

そうなると、将来的にクラウドが重要な要となった場合は、既存のハードウェアに依存しているプラットホーマーは、将来的に厳しくなる可能性があるのかもしれません。 🔚

コメントを残す